战争中的张爱玲

播客更新了张爱玲系列的第二集,主题是《炮弹是不长眼的:战争中的张爱玲》。

《小团圆》里,女主角九莉“整个成年生活都在二次大战内,大战像个固定的东西,顽山恶水,也依然构成她的地平线。”

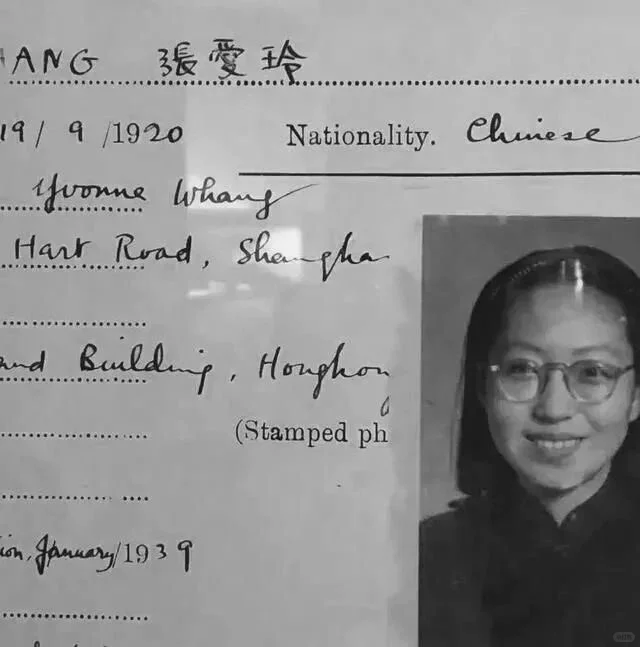

对于张爱玲来说,战争不仅是她的地平线,甚至决定了她人生每次关键性的抉择。1938年,她本来要去伦敦大学读书,却因为欧洲战场的变化转读了港大文学院;又因为战争的影响,1942年中断学业,回到上海。

她在上海经历了两年创作高峰,又在抗战胜利后受到胡兰成的牵连,沉寂了几乎两年,复出不顺后在1952年离开大陆,先去了香港,再去了美国。

她的前半生一直被战争,被形势推着往前走。

这一集讲了战争对张玲的影响,讲了战争对她在港大青春期的性格塑造,形成了三个性格特点:高度的压力,极度的孤独,与自我中心。

还讲到张爱玲从《封锁》到《色·戒》的战争书写。

《封锁》是被占领区的人在恐怖、不确定性造成的窒息感中,平静地发疯了,渴求着一些真实的东西,一点点荷尔蒙,一点点肌肤相亲。

到了《色·戒》,张爱玲笔力更甚,讲的则是女性在战争中身体被征用,从失去身体,试图拿回身体,到最后,身体像坏了的工具一样被报废的过程。

此外,我还讲了舆论场上的张爱玲。

战前,她就遭受各种男性评论家性化的凝视,从说她的签名妖娆,到说她书前印照片是卖弄风骚,甚至说她名字恶俗风尘;战后,各种扣帽子、羞辱、谣言更是不绝于耳。

但张爱玲最大的特点是,她永远背对舆论场,面向读者。她夸赞《红楼梦》“要一奉十”,读者要一分就够了,作者便要给出十分来。张爱玲也是这样,绝不为难读者,骄傲却并不傲慢,对读者的一分真心,十倍奉还。

所以当张爱玲后来被批驳、隐藏、漠视的时候,当同时代的很多作家都被埋没,再也不被阅读和提及的时候,是读者们一点点把张爱玲从故纸堆里救起来,一篇篇去传颂,理解她,为她正名。